An und über der Schwelle zum 17. Jahrhundert vollzog sich bekanntlich nicht nur ein tiefgreifender und säkularisierender Wandel im musikalischen Stil und den Gattungen, es entstanden auch Zentren angesagtester Tonkunst mit großer Ausstrahlungskraft, staatenübergreifende Entwicklungen waren bereits Normalität. Einer der Mittelpunkte stellte Venedig dar, denn dort bildete Giovanni Gabrieli eine gesamteuropäische, insbesondere aber skandinavische Schülerschaft aus, die unter vergleichsweise durchaus beschwerlichen Bedingungen angereist war. Gabrieli kann freilich nicht im wahrsten Sinne des Wortes als Modernisierer verstanden werden, wie es auf Claudio Monteverdi zutrifft, der im Laufe seines Schaffens gleich zwei Wandlungen provozierte und anführte.

Indes profitierten die von König Christian IV. 1599 aus Dänemark entsandten Musiker doch deutlich von Gabrielis Lehre, die zu einem nicht geringen Teil auf späten Polyphonie der italienischen Renaissance beruhte. Durch die ganz praktische Vermittlung venezianischer Satzkunst am dänischen Hof sorgten Melchior Borchgrevinck und sein Schüler Mogens Pedersøn für frischen Wind und kurbelten die weitere Entwicklung an, die noch mehr Fahrt aufnahm dank eines längeren Aufenthalts der Hofmusiker Jacob Ørn und Hans Brachrogge in London, an dem Pedersøn etwa im Alter von 30 Jahren gleichermaßen teilhatte.

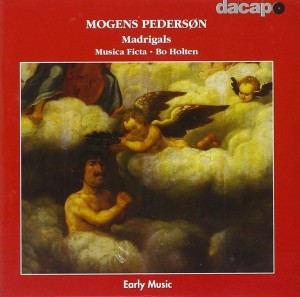

Da Pedersøn zwischen 1605 und 1609 exklusiv bei Giovanni Gabrieli studierte, dürfte die Wirkung seines Unterrichts und seiner Kompositionsweise auf das Kopenhagener Musikleben am nachhaltigsten gewesen sein, was sich in seinem Madrigalbuch, das während des zweiten Italienaufenthalts entstand, spiegelt. Der Einfluss des zweimal für längere Zeit am dänischen Hof arbeitenden Heinrich Schütz trug schließlich noch zu einer besonderen europäischen Melange im Norden bei, die sich auf Augenhöhe ähnlich auch in Schweden vollzog.

Erst 1619 gelang dem italienisch gebildeten Komponisten Mogens Pedersøn der Karriereschritt zum königlichen Vizekapellmeister, sein aus Motetten und Hymnen bestehendes Hauptwerk Pratum spirituale veröffentlichte er ein Jahr danach. Leider segnete der einflussreiche Musiker schon 1623 das Zeitliche, so dass er die späteren Früchte seines Unterrichts in Kopenhagen nicht mehr miternten konnte.

Sehr wahrscheinlich wurde der eigentliche dänische Meister des Hochbarock, nämlich Diderik Buxtehude (ca. 1637 – 1707), im damals dänischen Helsingborg als Sohn des Organisten Hans Jenssen Buxtehude (1602 – 1674) geboren, der aus Oldesloe im holsteinischen Territorium stammte.

Damit dürfte der schließlich in Lübeck wirkende Repräsentant des hypermodernen „stylus fantasticus“, wenn es um seine Satzweise geht, vor allem aus drei Richtungen beeinflusst worden sein: durch die Schüler des nunmehr vor 15 Jahren verstorbenen italienisch geprägten Vizekapellmeister Mogens Pedersøn, durch lokale Traditionen in Holstein, das damals Teil des dänischen Königreiches war, und sicher auch durch die weitverzweigte norddeutsche Organistenschule.

Buxtehudes Mutter Helle Jespersdatter war selbst skandinavischer Herkunft, der Vater, Hans Jenssen, ist 1641 als hauptamtlicher Organist in Helsingør bezeugt, wo sein Sohn nachweislich die Lateinschule besuchte und reichlich Gelegenheit zum Erlernen des Orgelspiels hatte. Von 1657 an versah Diderik Buxtehude den Orgeldienst auf dem anderen Ufer des Øresund, nämlich an der Marienkirche des heute schwedischen Helsingborg.

Schreibe einen Kommentar