Helmut Oehring, Jahrgang 1961, in Ostberlin als Kind gehörloser Eltern aufgewachsen, war nicht der erste, der das Werk des gewissermaßen „inzentrischen“, schon zu Lebzeiten als „Nestbeschmutzer“ beschimpften oberösterreichischen Autors zur Vertonung nutzte. Vielmehr arbeitete Bernhard in den frühen Jahren seiner schriftstellerischen Produktivität selbst mit einem Komponisten, nämlich Gerhard Lampersberg, zusammen, auf dessen Tonhof in Maria Saal er immer wieder Kollegen der schreibenden Zunft antreffen konnte: Christine Lavant etwa, Peter Turrini, Wolfgang Bauer und H. C. Artmann.

Für Lampersbergs Kammeroper Köpfe (1957) verfasste der ehemalige Salzburger Schauspiel- und Gesangsstudent das Libretto, die Uraufführung fand zwei Jahre später statt. Eine weitere Koproduktion war das gleichermaßen avantgardistische Ballett „mit Stimmen“ die rosen der einöde (1959), das allerdings erst nach Bernhards Tod, 1995, erstmals das Licht der Bühne erblickte. Später kam es zum Zerwürfnis mit Gerhard Lampersbergs, der ihn beschuldigte, sich seiner Person unter dem Deckmantel der fiktiven Figur Auersberger in der bis zum Zynismus satirischen Romansuada Holzfällen bedient zu haben. Ein Gerichtsprozess führte daher zur Beschlagnahmung des „Machwerks“.

Wie in Kompositionen klassischer Provenienz wendet Thomas Bernhard, der sich als musikalischen Menschen bezeichnete, selbst das Prinzip der Wiederholung an, das zum strukturellen Merkmal wurde. Dies gilt in besonderer Weise auch für den 1970 erstmals publizierten Roman Das Kalkwerk, in dem der mit Frost 1963 begonnene Weg der Charakterologie manisch monologisierender exzentrischer „Künstler“ fortgesetzt wird. Im Kalkwerk endet die nie geschriebene „Studie“ des ebenso verschroben wie finster anmutenden Protagonisten in einem Verbrechen, das der Roman atemlos – ohne eine einzige Absatzmarke im übrigen – langsam enthüllt.

Vor allem angesichts der nicht wenigen ebenso lyrisch wie episch-liedhaft konstruierten und im übrigen nicht gerade „modernen“ Gedichte Bernhards, die dieser zunächst in Zeitungen veröffentlicht hatte, und auch so manches von kunstmusikalischer Rhythmisierung getragenen Dramas verwundert es doch eher, dass sich Komponisten bislang eher selten dieses Werks annahmen.

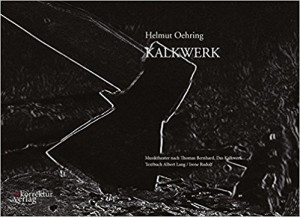

Helmut Oehring bildet eine Ausnahme: Als „instrumentales Theater für Streichquintett und Vokalisten“ apostrophierte er seine 2012/13 vertonte Version KALKWERK nach einem Libretto von Albrecht Lang und Irene Rudolf. Die Uraufführung am 14. Februar 2013 wurde vom Radialsystem Berlin zusammen mit dem Performancekollektiv Parallelaktion und dem Streichquintett ensemble mosaik produziert; Ausstattung und Regie lagen in den Händen von Albert Lang.

Mit Vorliebe verbindet Oehring in seinen Musikdramen Gebärdensprache mit szenischer und vokaler oder instrumentaler Gestaltung, so auch hier. Regelrecht gesungen wird in diesem spartanisch ausgestatteten experimentellen Stück aus einem jedenfalls dem Plot nach eher unkonventionellen Roman nicht; vielmehr wechseln in dem von Lauten, Geräuschen und Schubert-Zitaten bestimmten Hördrama Sprechgesang und Sprechen einander ab.

In Österreich selbst kam Oehrings Wurf übrigens mit geringer Verspätung zur Erstaufführung, nämlich bereits drei Wochen später anlässlich der Biennale in Salzburg, dem Ort, an dem Thomas Bernhard (im Mozarteum) einst sein Studium in Schauspiel, Dramaturgie und Musiktheorie aufgenommen hatte.

Schreibe einen Kommentar