Für gewöhnlich wird heute in Konzert und Unterricht die vierchörige neapolitanische Mandoline genutzt, die früher aus Schildpatt oder Kirschholz gearbeitet war und mit Stahlsaiten bespannt ist. Ihre wohl der Lautenstimmung halber weniger gängige, aber früher „geborene“ Schwester ist die in der Regel sechschörige, mit Darmsaiten bespannte Mandoline, die als lombardische, Mailänder oder Barockmandoline bezeichnet wird und überwiegend etwa von 1660 bis ins 19. Jahrhundert hinein gezupft wurde. Von praktizierenden Musikern wird sie zu Recht in die Gruppe der Sopranlauten eingereiht.

Wegen der Form ihres Korpus benannte man die neapolitanische Mandoline inoffiziell als „Muschel“; im allgemeinen wird ihr ein kürbisschalenartiges Aussehen zugeschrieben, was auf den nach oben länglicheren Mailänder Typus nicht ganz zutrifft. Dessen Besonderheit besteht zudem, was die Bauart (und damit auch den Klang) betrifft, vor allem darin, dass die paarig aufgezogenen Saiten nicht an der Zarge, sondern an einem querstehenden Riegel befestigt sind. Ein weiterer Unterschied zur häufiger gebrauchten Variante besteht in der anderen Stimmung.

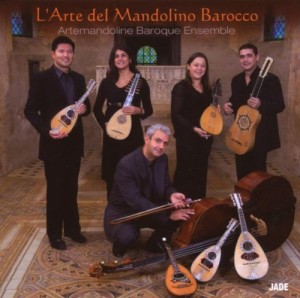

Will man sich einen kurzen Überblick über die häufigsten Abwandlungen der Mandoline – etwa eine spezifisch genuesische, paduanische und römische – verschaffen, so studiere man das Cover der Aufnahme L’Arte del Mandolino Barocco aus dem Jahr 2007 mit charakteristischen Werken unter anderem von Giovanni Antonio Brescianello.

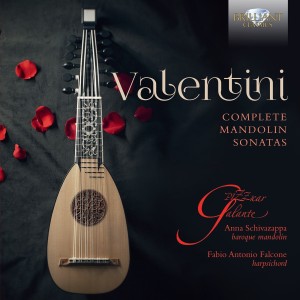

Eine lombardische Mandoline zeigt zur Erläuterung die Vorderseite einer ganz aktuellen Einspielung der Sonaten von Roberto Valentini alias Robert Valentine (1674 – 1747), zu der Anna Schivazappa dieses Instrument spielt. Sie wird hier begleitet von den Musikern ihres Ensembles Pizzicar Galante, einer „Newcomer-Formation“, die sich mit Vorliebe der italienischen Musik des frühen 18. Jahrhunderts annimmt und in dieser Aufnahme wohl der prominenten solistischen Mandoline wegen auf die Violine verzichtet. Mit von der Partie sind hier wahre Spezialisten ihres Fachs: Roland Martin Alonso an der Gambe, Daniel de Morais als Theorbist und Fabio Antonio Falcone am Cembalo. Letzterer und Anna Schivazappa spielen erst seit 2012 regelmäßig zusammen.

Schreibe einen Kommentar