An diesem Freitagabend war im Vorfeld zur Schubertiade 2017 vom 29. bis 30. April am Theater Erfurt anlässlich der zweiten Aufführung des 6. Symphoniekonzerts der Saison ein kontrastreiches Programm mitzuerleben. Ein solches Konzept, diesmal ohne Alte Musik im engeren Sinn, scheint auch aufzugehen, denn offensichtlich hatte sich erneut ein buntgefächertes Publikum eingefunden. Zur Einstimmung gab es Tschaikowskys Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia (1869/70) zu hören, im Anschluss den sich an deutschen Konzerthäusern rar machenden Zyklus Les Illuminations op. 18 (1939) für hohe Solostimme und Streicher von Benjamin Britten, nach der Pause Mozarts vergleichsweise ausladende Sinfonie Es-Dur KV 543 (1788).

Tatsächlich wandte sich Tschaikowsky in seiner Gestaltung des tragischen Shakespeare-Stoffs – 30 Jahre nach Berlioz‘ Opus 17 – mehr dem Gefühlsleben der Protagonisten und der verfeindeten Adelsfamilien zu als der Handlung selbst. Samuel Bächli suchte diesem eigenwilligen Entwurf entsprechend vom Dirigentenpodium aus vor allem die sich überschneidenden harmonischen Schichten zu verdeutlichen und unter diesem Aspekt die Klangfarbengruppen des Orchesters zu vereinen. Das Gleichmaß des Rhythmusschlags kam der markanten Absetzung der bläserdominierten „Machtrepräsentation“ der Montecchi und Capuletti im Drama zugute. Stimmig führt in der Komposition das Englischhorn als überleuchtendes Soloinstrument die Thematik der Liebe zwischen Julia und Romeo an, so auch in dieser Aufführung, die darüber hinaus durch den samtenen Streicherteppich darunter überzeugte.

Arthur Rimbauds in seinem Gehalt bis zur Absurdität reichender, von Einfällen überschäumender Zyklus Les Illuminations bildete Benjamin Britten je nach dem Einzelcharakter der neun Erzählabschnitte in einem hoch individuellen Wechsel- und Zusammenklangspiel zwischen Solistin und Streichern ab. Dort, wo sich die Imaginationen schnell verändern, nämlich insbesondere in der märchenhaften Feerie des zweiten Teils Villes, schiebt sich eine kontrapunktische Behandlung der Stimmengruppen in den Vordergrund.

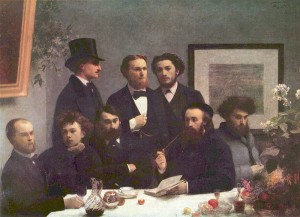

Die in Budapest und Wien ausgebildete ungarische Sopranistin Márta Kosztolányi, die unter anderem längerfristig am Gärtnerplatz-Theater München, dann auch am Teatro Nacional von Lissabon, in Ferrara und Modena aufgetreten ist, setzte insbesondere im königlichen Szenario IV. Royauté und im anschließenden Satz Marine („Meerhaft“) ihren klaren, hellen Sopran ein, um die sehr spezifische französische Deklamation im Sinne des hierin ebenso kundigen wie gewandten Komponisten zu vermitteln.

Mozarts Es-Dur-Sinfonie KV 543 könnte man nur bei oberflächlicher Betrachtung als eingängiges oder einfaches Opus bezeichnen, sie hat aber unter anderem ihre technischen Tücken, die nur, um ein Beispiel zu nennen, in den schnellen kurzen Streicherläufen im zweiten (Allegro-)Teil des Eingangssatzes bestehen. Auffällig ist hier der Verzicht auf Oboen, der durch ein spielerisch-verschnörkeltes und Duett der Klarinetten, im 3. Satz, dem Menuett, dann als sehr witzig erdachtes Trio kompensiert erscheint. Selten tritt gleichermaßen – wie hier – ein 3/4-Takt im (symphonischen) Sonatensatz auf. Im zweiten Satz verzichtet Mozart, des ruhigeren Duktus wegen, auf die Pauken und Trompeten, die sonst zusammen mit den Hörnern dieser Symphonie einen festlichen Gestus verleihen.

Gerade der lebhafte Schlusssatz ist von enharmonischer Entrückung in fernere Tonarten gekennzeichnet sowie von kurzweiligen Imitationen. Unauffällig (jedoch äußerst) heterogen – so könnte man das Wesen der Es-Dur-Sinfonie in knappen Worten beschreiben. Einheitsstiftend wirkte die Interpretation dank des Erfurter Orchesters und seines Leiters Samuel Bächli.

Schreibe einen Kommentar