Angesichts der Überflutung durch Tagesnachrichten aus allen Kanälen scheint die Thematisierung des Verhältnisses von Politik und Musik aktuell eher an den Rand gedrängt, auch wenn in den vergangenen fünf Jahren dazu bedeutende Studien wie Musik – Macht – Staat von Sabine Mecking und Yvonne Wasserloos auf den Markt kamen. Bei der Frage, wie sich Politik in Musik manifestiert, stoßen wir bei der Suche nach den Wurzeln jedenfalls auf eine desolate Dokumentationsbasis: Die Gesänge ausgebeuteter Plantagen- und Industriearbeiter oder die Lieder aufständischer Bauern am Beginn der Neuzeit wurden wegen ihres unmittelbaren Gebrauchs kaum der Aufzeichnung für wert befunden wurden bzw. sind in Ermangelung von Schreib- und Notationsfertigkeit trotz einzelner Erkenntnisse, dass es sich um künstlerische Entäußerungen handeln könnte, nicht niedergeschrieben worden.

Diese Situation änderte sich natürlich, als auch die Liedermacher, die meistens „links“ zu verorten waren und zur Gitarre sangen, aus dem (schulisch) gebildeten Bürgertum kamen. Seit dem 19. Jahrhundert liegen daher in Fülle Aufzeichnungen und Liederdrucke vor, die in Deutschland vor allem anlässlich der gescheiterten Revolution von 1848 entstanden. Bei einem geweiteten Blick wird leicht vergessen, dass sich versteckte oder dezidierte Anspielungen auf politische Umstände schon im Mittelalter, jedenfalls auf der Seite der Mächtigen oder der Aristokratie nahen Künstler finden: Man denke nur an die Sänger aus der Sphäre des altfranzösischen Rolandslieds oder der gesungenen, instrumental begleiteten Dichtung Walthers von der Vogelweide und in Südtirol Oswalds von Wolkenstein. Darüber hinaus finden sich „nach unten“ vermittelte Herrschaftslegitimationen beispielsweise in den ältesten dänischen Gesangsbüchern, hier im Zusammenhang mit Zuschreibungen heldenhaften Verhaltens.

Zur Potenzierung der eigenen Machtbehauptung diente mit großem Aufwand und Aufgebot zelebrierte Musik finanzkräftigen Herrschenden in allen Kulturvölkern. Da, wo es um musikalisch formulierten Widerstand gegen bestehende Verhältnisse ging, wurden Verbreitung und Aufzeichnung weitgehend unterdrückt. Freilich konnten im Falle des Kolonialismus die Aufseher der auf Kaffee- und Kakaoplantagen eingesetzten schwarzen Sklaven nicht verhindern, dass diese ihren oft verklausulierten Liedprotest mündlich auf die kommenden Generationen übertrugen. Ein Ergebnis dieser tradierten Rezeption sind auch die Gospellieder der schwarzen Bevölkerung Amerikas.

Institutionalisierte Handshakes zwischen Musik und weltlicher wie geistlicher Politik sind seit langem gang und gäbe: So trug auch Giovanni Pierluigi da Palestrina mit seiner Missa Papae Marcelli zur Festigung der päpstlichen Macht bei. Seit Notendruck möglich ist, beschleunigte und vervielfältigte sich die Möglichkeit der Selbstrepräsentation und Gewaltausübung absolutistischer Herrscher über breite Bevölkerungsschichten selbst dank unterprivilegierter Musikausübender. Ludwig XIV. ließ Opern als Staatsakte inszenieren, aber auch andere Musikinstitutionen waren seinem Diktat und Verdikt unterworfen.

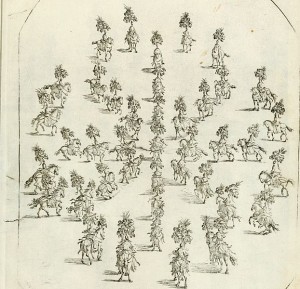

Höfisch etablierte oder orientierte Komponisten wie Girolamo Fantini, Tilman Susato, Jacques Danican Philidor und noch Händel trugen mit Märschen, Tanzsätzen wie der Pavane La Bataille anlässlich von Kriegszügen und mit Fanfaren – letztere zeigt ein Beispiel von Jan Dismas Zelenka – ihren Teil dazu bei. Gerade in der Barockzeit diente ja weit durch Stadt und Land schallende Trompeten- und Trommelmusik der Durchsetzung kriegerischer Eroberungs- und Verteidigungsinteressen.

Schreibe einen Kommentar