Eine Lesart, die Robert Schumann als Klangredner und Hervorbringer scheinbar zufälliger musikalischer Gedanken in kleinteiliger Motivsprache vorstellt, macht Sinn. So scheint Benedict Kloeckner aktuell das oft interpretierte Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll zu verstehen – das bekanntlich noch für Edouard Lalo, Benjamin Britten und Dmitri Schostakowitsch Vorbildcharakter besaß. Jegliches Pathos und selbst Schwermut, wie sie in Schumanns Werk manchmal hineingedeutet wird, sind einer solchen Auffassung fremd. Auch ohne breiteres Hintergrundwissen wird dem Zuhörer bald klar, dass sich im Verlauf des Werks der Solist aus der Abhängigkeit vom Zusammenspiel mit dem Orchester immer weiter herausarbeitet und der Komponist so den Raum nutzt, um seinen wie unterwegs in der Natur „gepflückten“ melodischen Einfällen für das Violoncello freien Lauf zu lassen.

Das Konzert am Donnerstag- und Freitagabend entfaltete seine Wirkung im Rahmen des Projekts Erfurts Neue Noten geradezu sprichwörtlich. Vor der Pause gab Benedict Kloeckner, Schüler von Martin Ostertag, Frans Helmerson und Yuri Bashmet, seiner schlüssigen Deutung des Schumanns-Konzert noch zwei selbst angekündigte Zugaben seiner Lieblingswerke zum Besten. Einmal war Schumanns Bearbeitung des Präludiums aus Bachs Solo-Suite Nr. 6 zu hören, zum zweiten ein unter dem Motto „Frieden“ und mit der Erfahrung totalitärer nationaler Systeme des 20. Jahrhunderts im Rücken (nämlich diejenigen Hitlers, Mussolinis und Francos) komponiertes kurzes Stück von Pablo Casals, das durch seine Einfachheit gleich wie die auf verschiedenen Registern erprobte Ausdrucks- und Einfühlungsfähigkeit des Solisten das Publikum überzeugte und lang anhaltenden Beifall auslöste.

Es kann als kluger Einfall der Programmplanung bezeichnet werden, ein erfrischendes und weitgehend tonal gehaltenes Jugendwerk Györgyi Ligetis, das viersätzige Concert Românesc aus dem Jahr 1951, an den Anfang des Konzertabends zu platzieren. Bestimmte Dissonanzen im vierten Satz brachten es nach seinem Abschluss damals mit sich, dass es unter den Hammer rigider Zensur fiel, wobei auch die ironischen Untertöne darin den Kulturpolitikern missfallen haben mochten. Uraufgeführt wurde es daher erst 1971 in Wisconsin. Ohrenfällig sind im Konzert dem Titel gemäß natürlich die Anklänge und zahlreichen Melodien aus rumänischer – und auch ungarischer – Folklore.

Das eigentliche innovative „Kernstück“ des Abends, die Uraufführung von Sarah Nemtsovs Treppen im Meer, 11 Absätze für Orchester, komponiert zwischen 2006 und 2008 sowie 2012, hängt eng mit der Konzeption der Oper L’Absence zusammen, die die Komponistin mit Mitte zwanzig schuf. Der Titel selbst basiert auf einem Zitat aus dem Buch der Fragen des jüdischen Schriftstellers Edmond Jabès – das sich auf die Deportation und den Holocaust im Siegel der tragischen geschichte des Paares Sarah und Yukel zurückbezieht: „Es gibt keine Treppen im Meer und auch im Schmerz keine Stufen.“ Die Parameter in Nemtsovs Komposition beziehen sich in rhythmischer wie melodischer Hinsicht auf Assoziationen zu und Spuren aus alten jüdischen Texten. Ungewöhnlich ist einmal die instrumentale Besetzung, aber auch alternative Spielweisen der Instrumente: So wird das Akkordeon nicht nur traditionell, sondern ebenso als Klopf- und Schlaginstrument genutzt. Das Philharmonische Orchester Erfurt wusste mit der komplexen und anforderungsreichen Partitur und den teils mikrotonalen Strukturen des Werks einfühlsam umzugehen.

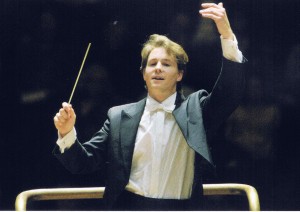

Der junge Dirigent Daniel Schuldt, der auch schon das Yumiuri Nippon Orchester Tokyo und das Scottish Chamber Orchestra leitete, riss nicht nur das Orchester selbst, sondern auch Publikum dank seiner kleinteilig präzisen Einsätze und der nachdrücklichen Akzentuierung von Details mit sich. Nicht zu Unrecht gilt er schon heute als einer der „Maestros von morgen“ im Sinne des Deutschen Musikrats. Dies zeigte sich zum Ende in ganz anderer Weise, da er Sibelius‘ Absicht der Schaffung eines einheitlichen Kunstwerks mit der Leitung der 7. Symphonie in C-Dur entsprach, die inneren Zusammenhänge betonte, „naturmelodische“ Passagen nicht übermäßig hervorhob, die Reminiszenz an den valse triste vor dem fulminanten abschließenden Crescendo aber betonte und dem einsätzigen Werk so die Klammer verlieh, die der Komponist intendierte.

Schreibe einen Kommentar