Nicht alleine den Zeitgenossen galt Charles Gounod (1818 – 1893) als Neuerer des französischen Musiktheaters, da er gerade mit Faust (Margarethe) 1859 den Typus des drame lyrique einführte. Funktion der Musik war es nunmehr, die innere Handlung zu spiegeln, gleichzeitig „einfach“ und dennoch artifiziell zu sein. Die Oper hatte nicht nur deshalb anhaltenden Erfolg bis heute, sondern auch wegen ihrer großen melodischen und harmonischen Varianzbreite und Gefühlsinnigkeit in den kantilenenartigen ariosen Abschnitten, auch dort, wo diese nur instrumental, etwa durch ein Violinsolo mit Orchesterbegleitung, abgebildet werden.

Dem Dirigenten des gestrigen Nachmittags, dem weltweit aktiven und gefragten Finnen Jari Hämäläinen, gelang die Umsetzung dieser komplexen Aufgabe angesichts des schwergewichtigen Goethe-Stoffs denkbar leicht und luftig, mit scharfen Akzenten, aber ohne Überspitzungen – wie sie die Inszenierung selbst durchaus vorsah. Hämäläinens umfangreiches Repertoire umspannt die große Epoche der europäischen Oper, von Mozarts Zauberflöte in Melbourne bis zu Verdis Rigoletto in Macau. Er arbeitet sowohl mit dem Mexico City Philharmonic Orchestra als auch mit den Münchener Philharmonikern zusammen und leitet das Orchestra del Teatro Carlo Felice in Genova.

Benjamin Prins‘ Inszenierung lebt von scharfen, drastischen Kontrasten, die auch von der Abbildung des rohen Gewaltsamen und vom Komödiantischen im ernsten Terrain keinen Abstand nimmt. Letzteres fand seinen Ausdruck in den Harlekinaden der Jahrmarktsszene, in der neben Damen in Paradeuniform ein bocksfüßiger Satyr, der ein Pendant zu Mephistopheles‘ unterweltlicher Sphäre darstellt, in der Verkörperung des Dionysos akrobatisch über die Bühne tobt und zwischenzeitlich in einem Fass abtaucht. Prins‘ Absicht, „den gesamten Mythos in seiner Unbegrenztheit“ auf die Bühne zu bringen, geht vollkommen auf, zumal die Vermischung mittelalterlicher christlicher Vorstellungen mit den Implikationen des heidnisch-antiken Tartaros überzeugend amalgamiert erscheint.

Richard Carlucci in der Rolle eines als Clown vom Teufel umgeschminkter Faust hatte seinen großen Auftritt im dritten Akt vor Gretchens Schlafgemach – und dies nicht nur wegen des Umschlags seiner Stimme ins Falsett. Intensität und emotionale Präsenz zeichneten wiederum Ilia Papandreous Margarethe aus. Und Vazgen Ghazaryan präsentierte den Leibhaftigen auch schauspielerisch exzellent, vom sonoren und bei den selbstironischen Momenten immer ins Schwarze treffenden Bassregister ganz abgesehen.

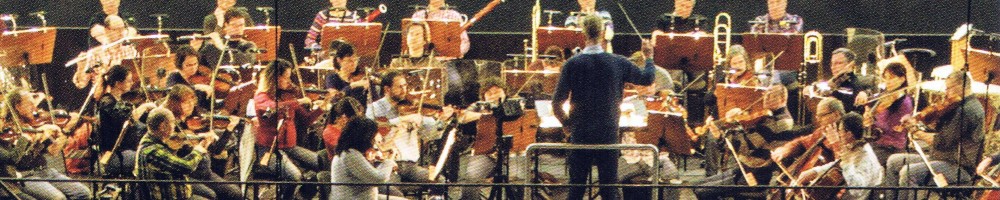

Das Orchester auf die Empore im Bühnenhintergrund zu heben, schien akustisch sinnvoll, wenn auch der Männerchor an der vorderen Rampe bei einem seiner Auftritte den instrumentalen Apparat deutlich übertönte. Gounods fein- und tiefsinnige Gestaltung des Orchesterparts vermittelte sich aus der Hörposition in den mittleren Reihen des Parketts plastisch, die einzelnen Instrumentenstimmen von der Bratsche über die Klarinette bis zum Fagott durchgehend klar und deutlich und dies trotz der größeren Entfernung zum Auditorium.

(Headline: Lutz Edelhoff)

Schreibe einen Kommentar