Storms Lyrik, gerade auch das in seiner Direktheit, Härte und Sparsamkeit kaum knapper formulierbare liedhafte Gedicht, inspirierte zu Lebzeiten und einige Jahrzehnte darüber hinaus namhafte Komponisten zu Vertonungen. In erster Reihe ist hier an Johannes Brahms, Max Reger, Alban Berg, Othmar Schoeck und Franz Schreker zu denken, wobei sich die musikalische Rezeption ästhetisch überwiegend zwischen der so genannten neudeutschen Schule und der Zweiten Wiener Schule bewegt. Andererseits wurden bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts mit wenigen Ausnahmen immer wieder dieselben Gedichte des alternden Dichters verarbeitet: Das lyrische Heimatbild Husums Die Stadt, die Gedichte Die Nelken, Schließe mir die Augen beide oder Wohl fühle ich wie das Leben rinnt erfuhren jeweils mindestens zwei Liedkompositionen.

Woran lag das? In einer Spanne von weniger als sechzig Jahren faszinierten Zeitgenossen und noch Künstler der übernächsten Generation vorwiegend der gelegentlich nihilistische, dezidiert atheistische Ton des Autors und seine düstere fatalistische Seite. Hier darf die Tradition des Kunstlieds im 19. Jahrhundert nicht übersehen werden. Reger fühlte sich wohl von Brahms‘ Interpretation selbst angeregt, sich an einer Charakterisierung derselben Verse zu versuchen, obwohl es gerade bei Storms pränietzscheanischem Kunstverständnis eher schwierig war, dem bebenden Klang der wenigen gewichtigen Silben und Worte an sich noch mehr durch Musik abzugewinnen – anders als etwa im Falle von Schuberts oder Schumanns Vertonungen der Gedichte Goethes und Eichendorffs. Natürlich kannten auch Schoeck und Berg Brahms‘ Storm-Lieder und griffen damit eine bereits etablierte, aber eben musikästhetische Tradition auf.

Die meisten der mittleren oder späten Gedichte Storms charakterisierte der – bei aller häufig beschworenen nordfriesischen Provinzialität – markante, bittersüße „Griff an die Kehle“, wie Thomas Mann es einmal ausdrückte, das stockend hervorgebrachte Wort angesichts der Wechselfälle des Lebens und des Todes selbst. Gerade Mann als zunächst dezidiert norddeutscher, aus Lübeck stammender Schriftsteller zeigte sich (nicht nur) in seiner Jugend von dieser Lyrik ergriffen und inspiriert gleichzeitig, davon zeugt ja seine Novelle Tonio Kröger, die in ihrer (heiteren) Schwermut an Storms Vers Ich möchte schlafen, aber du musst tanzen anknüpft.

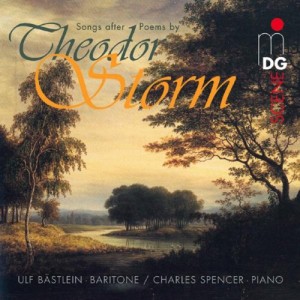

Sicher ist es auch kein Zufall, dass sich gerade der renommierte Bassbariton Ulf Bästlein, aus Flensburg gebürtig, der Gedichte seines schleswig-holsteinischen „Landsmanns“ angenommen hat. Der in Graz als Professor unterrichtende Gesangsdozent präsentiert auf seiner stimmungsvollen CD, die er zusammen mit dem Pianisten Charles Spencer als Begleiter aufgenommen hat, nicht nur die prominenteren Beispiele der Liedliteratur seit Brahms, sondern auch Storm-Vertonungen von etwas aus dem Rampenlicht gerückten Komponisten des 20. Jahrhunderts, von Hermann Reutter, Joseph Marx und Hans-Christian Détlefsen.

Max Regers Gestaltung zeugt weniger von einer genauen gefühlsmäßigen Sinninterpretation der Storm-Gedichte, sondern viel mehr von der eigenen phantasiegeleiteten Klangentfaltung, die (erstaunlicherweise?) durch die eigentlich eher karge gebundene Sprache des Husumer Dichters ausgelöst wird. Alban Berg übrigens, der sonst ein besonderes Faible für Baudelaires Lyrik hatte, entwickelte nach der ersten Version des Gedichts Schließe mir die Augen beide von 1900 25 Jahre später eine zweite auf der Basis derselben Zwölftonreihe, die seiner Lyrischen Suite zugrunde liegt. Das Besondere an dieser Reihe liegt darin, dass sie – aufsteigend gespielt – alle Intervalle und somit den vom Komponisten so genannten „Mutterakkord“ enthält.

Schreibe einen Kommentar