Am westlichen Rand der iberischen Welt, in portugiesischen Hofchroniken sind erstmals die Vorformen der Folia bezeugt. In Dichtungen Gil Vicentes und anderer Autoren tauchen sie als Tanz- und Gesangsdarbietungen auf. Allerdings bleiben ihre Melodien und Formen zunächst im Dunkeln. 1611 beschreibt sie de Covarubbias als lautstark begleitete Vorführung verkleideter, vermummter Tänzer, die dem Wortsinn den Anschein erwecken sollte, die Tänzer hätten geradezu den Verstand verloren. Eine Verwandtschaft mit antiken ekstatisch-rauschhaften Reigen im Zuge der Dionysien liegt nahe …

Später verselbstständigte sich die Folia, in Italien als follia beheimatet, zu einem Satzmodell, das zunächst eng an der Romanesca, dann am Passamezzo antico angelehnt und deren gemeinsames Merkmal die einfache Führung der Außenstimmen war. Der Satz blühte unter dem Namen Pavana im 16. Jahrhundert bei den spanischen Vihuelisten auf, fand dann seine strengere Fortsetzung in der Barockzeit. Seit Johann Heinrich Kapsbergers verdienstvoller Sammlung von 1604 weisen viele Beispiele in Folge vor allem die typische Bassstimme auf, die aber auch variiert wird. Seit 1650 etwa verbreiteten sich die vielfach aufgefächerten Spielarten als Folies d’Espagne – und so kennen wir sie aus Opern, Orchester- und Instrumentalstücken der Romantik bis weit in die Moderne hinein.

Populär in Südwesteuropa wurde seit 1552 der Canario, ein exotischer Paartanz, den zuerst Diego Pisador nennt und der möglicherweise von den Kanarischen Inseln kam und dann von Spanien nach Frankreich verbreitet wurde. Thoinot Arbeau führt den schnellen Tanz, der in der Regel im ungeraden Takt steht, in seiner Orchésographie auf, ebenso führen ihn Caroso und Negri in ihren Tanzbüchern um die Wende zum 17. Jahrhundert. Die deutsche und französische Klavierliteratur und Orchestermusik kennen den Canario als Typus der Gigue: Prägnante Beispiele sind besonders von Chambonnières, Louis Couperin, J.S. Bach und Johann Caspar Ferdinand Fischer überliefert – ganz abgesehen von den zahlreichen Zitationen bis heute.

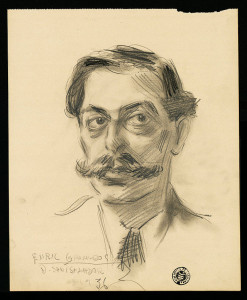

Um einen Rundtanz aus echter Folklore-Tradition handelt es sich bei der ebenso weit zurückreichenden Rondella aragonesa, deren landschaftliche Herkunft der Name anzeigt. Beliebt wurde vor allem Enrique Granados‘ Version davon, ein wahres rhythmisch hoch differenziertes Kunststück zwischen derber Folklore und elegischer Eleganz in mitten seiner Zwölf spanischen Tänze für Klavier zu vier Händen (1888-90), die schließlich eine Bearbeitung für Orchester erfuhren. Obwohl der Herkunft nach Katalane schöpfte Granados hier ganz aus dem Schatz der iberisch-kastilischen Folklore; seine Werke waren im besten Sinne nationalromantisch geprägt.

Schreibe einen Kommentar